【密着取材】1週間でいいから家族に… 日本でなかなか広まらない「里親制度」と、里子ちゃんとのリアル生活を取材@堺市

「もうひとつの家族になってくれませんか?」

これは、実の親と家庭で暮らせない子どもたちの心の声かもしれません。

現在、家庭で暮らせない子どもたちは全国に約42,000人います。

うち、約7〜8割が乳児院や児童養護施設などで生活しています。

でも、本来子どもは家庭の中で育つのが最も望ましいですよね。

そこで注目されているのが「里親制度」なんです。

近年、若年層の妊娠や貧困家庭の増加の影響で、里親を必要とする子どもが増えています。

国や地方自治体も、里親の増加に力を入れています。

なのに、日本ではイマイチ里親制度が普及していません。

それは、圧倒的な情報不足が一つの原因です。

そこで、この記事では「里親制度って何?」という基本から、実際の里親さんの様子の取材、そして私たちができることまでわかりやすくお伝えし、里親制度の普及に寄与します!

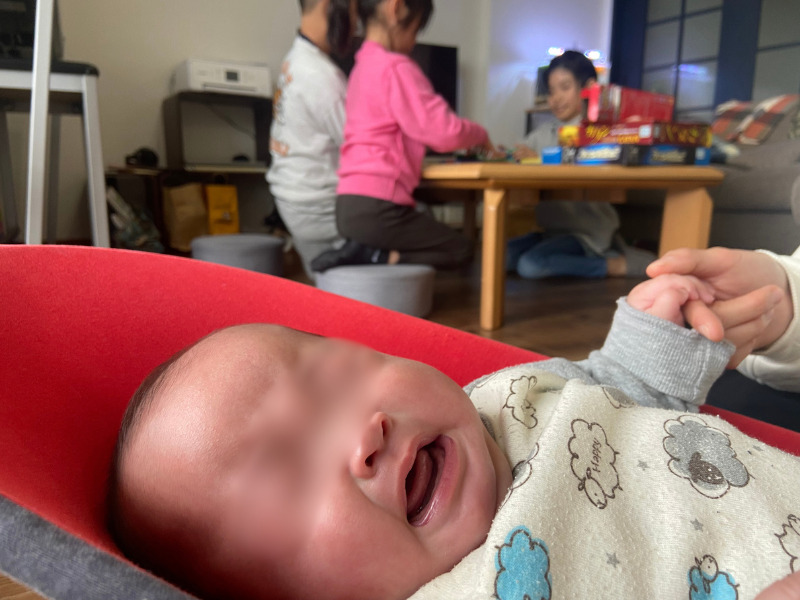

▲リアル里子ちゃんも登場します!

そもそも「里親制度」ってなに?

里親制度とは、さまざまな事情で実の親と暮らすことができない子どもたちを家庭に迎え入れて育てる制度です。

「さまざまな事情」とは、たとえば親の病気、死亡、行方不明、経済的困難、虐待などが挙げられます。

児童養護施設との大きな違いは、集団で生活するか、特定の家庭で生活するかという点です。

子どもたちにとって家があるということは、自分を見守ってくれる人がいて、安心して眠れる場所があるということ。

そんなあたたかい居場所を、一時的あるいは長期的に提供するのが里親制度なんです。

里親になるためには、一定の条件を満たすことに加えて、所定の研修や実習を受ける必要があります。

さらに、家庭訪問などの審査を経て、児童相談所から「里親認定」を受けるのです。

晴れて里親認定を受けると、「こんな子がいるのですが、預かれませんか?」と児童相談所から委託の依頼がくるようになります。

堺市の「里親制度」の種類

「里親」は大きく4種類に分かれます。

①養育里親

もとの家庭で生活できるようになるまでの一定期間、家族の一員として養育する里親(期間は数週間〜数年)。

②養子縁組里親

親が将来にわたって育てることのできない子どもを、養子縁組前提で養育する里親。

③専門里親

虐待を受けた子どもや障がいのある子ども、非行等の問題を有する子ども等、専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親。

④親族里親

両親に代わって、祖父母や兄妹などの親族が育てること。

このほかにも、ファミリーホーム(施設職員経験者など経験豊かな養育者が、小規模住居型児童施設で5〜6人まで預かるパターン)や、週末里親(児童養護施設の子を週末や夏休みなど体験で預かるパターン)などもあります。

突撃訪問!堺市の里親家庭のリアル生活って?

私が暮らす堺市では、家庭で暮らせない子どもたちが約270人います。

そのうちほとんどが児童養護施設で育っていて、里親家庭で過ごせる子はたった1〜2割なんです。

特に近年、若者の出産や貧困家庭の増加によって里子が増えており、市も困っているようです。

実際に里親になっている堺市のFさん宅を突撃訪問しました!

さっそく、バウンサーに鎮座した生後半年にも満たない赤ちゃんがお出迎えしてくれました!

▲ムチムチで愛らしい。

最初は数週間預かる予定でしたが、家庭の事情で延長に延長を重ねて数ヶ月預かっているとのこと。

里親側が可能であれば、里親期間が延長されることもよくあるのだそう。

▲久しぶりの抱っこに癒されます。

Fさん一家が里親を始めたのは、子育て広場や病児保育をしているNPO法人SAKAI子育てトライアングルさんとの出会いがきっかけでした。

子育ての課題について話を聴いているうちに、社会的擁護に興味を持ち出したのです。

研修を受けて里親認定をもらい、何度か里子ちゃんを預かっています。

ちなみにFさんには小学生〜高校生の実子が3人いるのですが、三番目の子と似た年齢の子を預かったときは嫉妬で手を焼いたのだそう(笑)。

なので、今は赤ちゃんの受け入れのみ希望しています。

おかげで、子どもたちは里子ちゃんのことを可愛がってくれています。

▲ジェンガが崩れた音にびっくりして泣き出す里子ちゃん(笑)。こんな日常音も家庭ならではですよね。

Fさん夫婦にとって、赤ちゃんのいる生活は久しぶり。

「やはり疲れ具合が昔と違う」と奥様は言います(笑)。

そんなときは、「レスパイト・ケア」を利用することができます。

里親が一時的な休息を必要とする場合や冠婚葬祭への出席の場合に、他の里親又は乳児院、児童養護施設等へ子どもを預けることができるのです。

また、24時間家で見ないとダメというわけでもありません。

近隣の保育施設に登録すれば、定期的に預けることもできるので、共働き家庭でも預かることはできます。

▲高校生のお姉ちゃんがミルクを作っています。

「里親制度」で気になる、お金のこと

気になるのは、やはりお金のこと。

バウンサーやベビーカー、服や哺乳瓶は、里親が購入するのでしょうか?

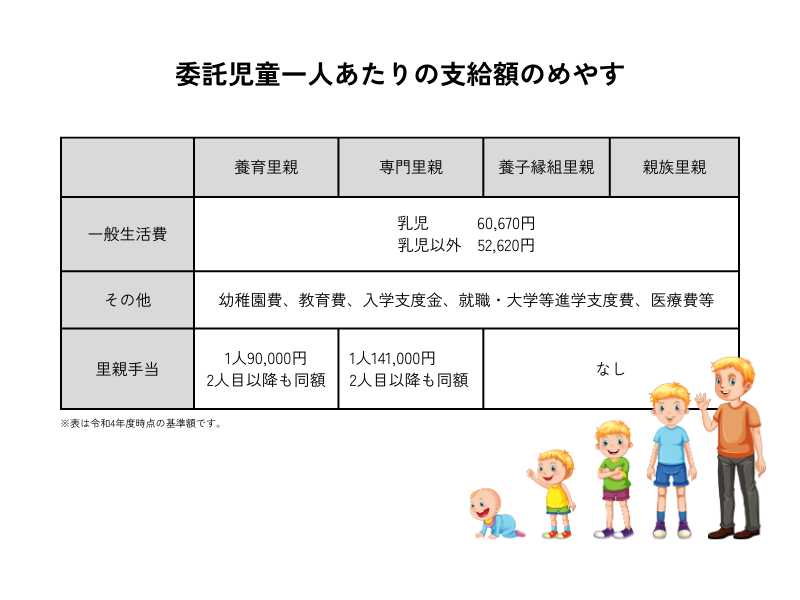

聞けば、子どもの委託を受けると、国の基準に沿って子どもの生活費や教育費などが支払われるとのこと。

さらに養育里親と専門里親には、里親手当が支給されます。

ベビーカーやバウンサーも、知り合いに譲ってもらったりリユース店を利用したりすることで、うまくやりくりできそうですね。

どんな人が里親になってるの?

堺市では、こんな方が里親になっています。

・子どもが大好きな方

・里親に関心がある方

・子育てが一段落ついた方

・子育て経験を活かしたいと考えている方

・「土曜・日曜なら何かできるかも」という方(週末里親)

・児童福祉分野で働いたことがある方

・地域で子どもたちを見守るお仕事や役割を担っている方

・子どもと関わる何かをしたいと思っている方

今、私のまわりで3組の家庭が、この里親制度を利用して子どもを育てていらっしゃいます。

驚いたのが、みんな小中学生のお子さんを育てる現役子育て家庭だということ。

子どもが巣立った年配家庭をイメージしていたのですが、そうとも限らないのですね。

▲くわしくはこちらの動画をご覧ください。

里親になるには?

私が今回里親制度について取り上げたのは、里子ちゃんを連れている人を3人も見たからです。

「え、赤ちゃん?また産んだん!?」

「ちがうちがう、里子ちゃんやねん」

「里子ちゃんって何?」

そんな会話から、里親制度の認知は広がります。

▲取材の帰り道に「里子ちゃん欲しい」と言い出した娘。

認知が広がり、制度への理解が進めば、多くの子どもが家庭を得られる可能性がありますね。

この記事を読んで「里親、やってみよっかな」「興味あるな」と思った方は、ぜひとも堺市子ども相談所へご相談くださいね!

堺市の取り組みを紹介中

「おむすびプロジェクト2025」をクラファンで応援しよう!「子ども×農業×企業×地域」を結ぶキャリア教育をご紹介(株)IKIpuro@堺市美原区